Stato Islamico in ritirata: cosa rimane in Siria?

In questi giorni la polveriera siriana torna a godere di vasta attenzione mediatica, spinta dalla terribile scoperta di fosse comuni ad opera di Is e dalla morte del “vice califfo” al-Adnani. Segnali violenti, questi, che sono indice di un ridimensionamento dell’egemonia di Daesh nei territori sui quali pareva mantenere un controllo stabile solo all’inizio dell’estate. Pressato sui fronti settentrionale ed occidentale, il gruppo Stato Islamico sta infatti optando per una ritirata strategica, volta a consolidare la roccaforte di al-Raqqa e forse, al primo momento propizio, tentare l’espansione verso est, dove le forze di sicurezza irachene costituiscono un nemico attualmente meno organizzato.

I territori controllati dalle varie fazioni in Siria ed Iraq, aggiornati al 2 settembre. (fonte: liveuamap.com)

Per ora è certo che il gruppo terroristico abbia lasciato terra bruciata dietro di sé. Se gli osservatori ONU avevano già avvertito a giugno di quello che è stato definito un “genocidio” verso la minoranza yazida, il cruento epilogo di recente scoperta rimane comunque un’amara sorpresa per tutti: i media raccontano di settantadue fosse comuni per una stima che oscilla fra le cinquemila e le quindicimila vittime di esecuzione sommaria. Gli yazidi, spesso indicati erroneamente come una particolare etnia, sono in realtà curdi iracheni seguaci di una religione monoteista che conta circa due milioni di credenti: lo yazidismo, per l’appunto. Ciò li rende particolarmente vulnerabili, in quanto sono discriminati sia dalla stragrande maggioranza araba per motivi etnici, sia dal sistema di valori di Is per motivi religiosi.

Nonostante la carneficina di questa popolazione da parte dei terroristi sia cominciata da tempo, nessuna fazione, nel corso di una ritirata strategica, continuerebbe a spendere tempo e risorse a rastrellare tribù semplicemente per motivi d’odio o ideologia: il genocidio in atto è il triste frutto di una strategia politica e militare. Gli yazidi, non essendo musulmani, sono immuni alla propaganda di Daesh e non potrebbero mai cooperare pienamente; per di più, c’è il forte rischio che essi facciano fronte comune con le fazioni curde già militarmente attive contro l’autoproclamato Stato Islamico, una volta che queste giungano nell’area.

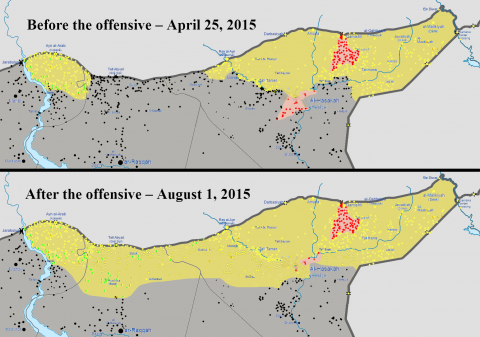

Proprio i Curdi, inizialmente in enorme difficoltà e apparentemente destinati a soccombere, stanno interpretando la parte del leone in questa fase della guerra. L’alleanza SDF (Syrian Democratic Forces), spinta dalle YPG (le Unità di Protezione Popolare, braccio armato dei Curdi), controlla ormai buona parte del Kurdistan iracheno e del Rojava siriano. Sembra ormai lontanissima la sanguinosa battaglia di Kobanê, che fu definita come l’ultima linea di difesa a separare il sedicente Stato Islamico dall’Occidente. Unito all’ottima preparazione militare di questi gruppi, il punto di svolta è stato indubbiamente il sempre maggiore supporto statunitense alle YPG, una volta constatate la debolezza e l’inefficacia delle altre fazioni ribelli che la Casa Bianca aveva sostenuto fino a quel momento.

Il progresso dell’offensiva curda in seguito alla vittoria di Kobanê.

Nei giorni scorsi, tuttavia, la situazione è stata ulteriormente complicata dall’ingresso nel conflitto della Turchia. Lo Stato di Erdoğan, ancora non ripresosi completamente dal caos interno, trova comunque il tempo per difendere i propri interessi geopolitici. Le vittorie curde nel Rojava rappresentano una spina nel fianco per la Turchia, da sempre preoccupata che PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e frange affini possano godere di un porto sicuro appena al di là del confine, dal quale tramare per la secessione del Kurdistan turco. Proprio per questo motivo, la posizione turca riguardo la presenza del gruppo Stato Islamico nell’area è sempre stata ambigua, per usare un eufemismo; e, non appena il nemico del nemico ha fallito nel suo intento, la Turchia ha deciso di assumere un ruolo da protagonista. Con il pretesto di generica difesa dei confini, alimentato da inevitabili episodi di rappresaglia verso militari turchi, le forze armate di Erdoğan si stanno rendendo fautrici di raid nei confronti dei villaggi curdi della zona. A placare l’offensiva non è bastata neanche la scelta delle YPG di abbandonare Jarabulus – teatro della recente battaglia a tre fra Is, SDF e Turchia – allo scopo di non mettere in pericolo i civili con la propria presenza.

Mezzi corazzati turchi in Siria. (AP)

In un contesto di condanna internazionale e inascoltati inviti alla tregua, Erdoğan sta giocando un’altra carta che nessuno avrebbe dato per scontato, ovvero cercare un’improbabile diplomazia con l’altro grande protagonista dell’area, rimasto finora in disparte ma fortemente interessato allo svolgimento della situazione siriana: Israele. Martedì scorso, Erdoğan stesso ha incontrato per la prima volta Shani Cooper, diplomatica israeliana, in seguito all’ufficiale riconciliazione avvenuta a giugno. Geopoliticamente parlando, un contatto del genere si traduce con l’intenzione di cominciare a mettere dei paletti riguardo una futura spartizione della Siria. Da parte sua, Israele nutre da sempre grande interesse per la zona ad est di Tiberiade, che fu area di buffer con la Siria di al-Assad e dai confini fortemente contestati. Proprio per questo, lo Stato ebraico segue con attenzione i litigi dei propri vicini ed è opinione popolare che una sconfitta fulminea di Daesh – a vantaggio del vecchio nemico al-Assad – costituisca un errore strategico per gli interessi israeliani.

Se gli Stati Uniti devono ancora chiarire l’attuale incoerenza della propria politica mediorientale, che li vede sostenitori delle YPG quanto della Repubblica irachena, nonché sempiterni finanziatori di Israele ma detrattori di Erdoğan, sono stati invece risoluti su un elemento più propagandistico che realmente efficace: l’uccisione di al-Adnani, della quale sia Americani che Russi si definiscono artefici con i rispettivi raid. A prescindere da tali pretesti di tensione fra due Paesi indirettamente concorrenti in questo scenario, rimane il fatto della morte di Abu Muhammad al-Adnani, uomo chiave di Is e membro di maggiore spessore del gruppo ad essere ucciso dall’inizio del conflitto. Al-Adnani, portavoce di Stato Islamico e spesso indicato come il più probabile successore di al-Baghdadi alla guida del sedicente Califfato, è una perdita importante.

Foto di al-Adnani diffusa da Is sui social media dopo la morte.

Egli è stato infatti il principale artefice delle campagne di comunicazione estremamente all’avanguardia del gruppo Stato Islamico, tanto all’interno quanto all’esterno dei territori controllati: inevitabilmente, a risentirne sarà la coordinazione tra il corpo vero e proprio del gruppo e le cellule terroristiche e propagandistiche negli altri Paesi. Per Daesh è un duro colpo, ma nulla di irreparabile: il gruppo dispone infatti di una struttura comunicativa asimmetrica difficile da estirpare mozzandone solamente la testa. Inoltre, Is ha al suo servizio persone capaci che saranno liete di prendere un posto di spessore come quello di al-Adnani. Un buon candidato, in questo senso, potrebbe essere Abu Suleiman al-Faransi, già indicato come coordinatore delle stragi in Europa.

Per quanto riguarda al-Assad e la coalizione russo-iraniana, recentemente supportata anche dalla Cina, la situazione è di sostanziale stabilità, ma pagata ad un prezzo altissimo in termini di vite umane. Damasco rimane sotto il controllo governativo, come buona parte del sud-ovest del Paese; la zona di Aleppo, dopo la recente catastrofe umanitaria provocata da raid e combattimenti, resta contestata fra regime di al-Assad, ribelli siriani e SDF, che mantiene un’enclave a nord della città. La violenza ad Aleppo è momentaneamente diminuita mentre lo sguardo delle fazioni è rivolto più verso oriente, ma la tensione è ancora alta ed è lecito attendersi ulteriori escalation, in un certo senso a maggior ragione mentre l’attenzione è rivolta altrove.

A tal proposito, è d’obbligo chiedersi cosa sia stato dei ribelli del FSA (Free Syrian Army), la fazione che ha originariamente dato inizio alla guerra civile nel contesto della Primavera araba. Notoriamente i ribelli nacquero come forza laica, salvo essere poi infiltrati e messi in minoranza da gruppi legati all’Islam radicale, quali al-Qaeda, al-Nusra e Stato Islamico, che ha sfruttato proprio il sentimento messo in moto dalla rivolta per acquisire un’identità politica e territoriale autonoma. È ancora il FSA a costituire il problema più immediato per al-Assad ed i suoi sostenitori russi ed iraniani: nonostante si tratti di una delle fazioni che dispone di mezzi e supporto esterno minori, essa mantiene ancora il controllo su diverse parti del Paese, a macchia di leopardo. Al momento è difficile stabilire l’entità politica e l’effettiva omogeneità delle diverse fazioni ribelli, poiché il confronto è ben lungi dallo svolgersi in un parlamento piuttosto che sul campo di battaglia. Certo è che il FSA abbia smesso da tempo di essere esempio di ideologia comune ed oggi sarebbe arduo identificarlo come legittimo movimento di liberazione, sempre che di movimento unico si possa parlare. Problema pressante, questo, poiché dopo la fine del conflitto la Siria avrà soprattutto bisogno di un movimento rivoluzionario coerente, che possa godere dell’appoggio condiviso delle potenze estere coinvolte. In caso contrario, lo scenario più probabile è quello di una spartizione arbitraria che condurrà facilmente a nuovi disordini politici e sociali.

Related posts:

Related posts

-

Per la Alexievic è ancora proibito parlare

30 Maggio 2017

-

Racconto di Due Città: cosa succede in ...

17 Maggio 2017

-

Turchia: vince il super presidenzialismo, tra scontri ...

19 Aprile 2017

-

Siria: Septimana Horribilis

12 Aprile 2017

-

Referendum turco: Erdoğan contro democrazia ed Europa

15 Marzo 2017