DeLillo affronta la Morte: un’analisi di Zero K.

Cosa può avere ancora da dire un uomo che ha scritto quattordici romanzi? Abbastanza per un quindicesimo, evidentemente.

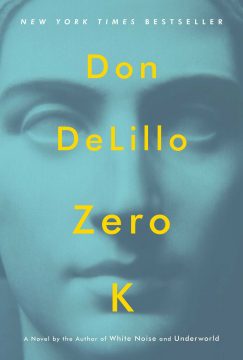

Maggio 2016, Scribner edition pubblica l’ultima fatica di Don DeLillo, Zero K.

Lo scrittore statunitense, autore già di Underworld e White Noise, torna sulla scena a sei anni di distanza da Point Omega. E lo fa con un romanzo che non si fa problemi a scomodare, come tema portante, nientedimeno che la morte.

In Italia arriva qualche mese dopo, con la traduzione di Federica Aceto.

Prima di parlarne, un giusto avviso per un prodotto uscito così di recente: ci saranno fortissimi spoiler. Inoltre tutti gli appunti, riflessioni e critiche, saranno rivolti al lavoro nella sua lingua originale.

Zero K, come si è detto, affronta il tema della morte. Una sfida ambiziosa, ma che se può essere superata da uno scrittore, questo è certamente DeLillo.

Quasi sessant’anni di carriera dopo, due finali al premio Pulitzer e una lista interminabile di riconoscimenti, fra cui si può citare il Pen/Faulkner – DeLillo, ormai ottuagenario, non perde il suo smalto.

Veniamo quindi introdotti, fin da subito, a Ross Lockhart. Miliardario eccentrico, come già lo erano stati altri personaggi di DeLillo, Ross ha un leggero problema: sta invecchiando. E peggio ancora la sua seconda moglie, l’archeologa Artis Martineau, sta morendo.

L’incapacità di sopportare questa fine prematura scatena il lui la più naturale delle reazioni: fondare e costruire un complesso sotterraneo, nascosto dal deserto degli Urali, dove ibernare le persone – nell’attesa che la medicina del mondo esterno trovi cure per le malattie ancora pericolose e allunghi la durata della vita. È proprio da questo trattamento che prende il suo nome il romanzo. Zero K, cioè zero gradi nella scala kelvin: la temperatura più bassa a cui si può spingere l’universo.

Non c’è molto da tergiversare perché il tema della morte ci venga presentato. Lo fa lo stesso paragrafo iniziale:

Everybody wants to own the end of the world.

This is what my father said, standing by the contoured windows in his New York office – private wealth management, dynasty trust, emerging markets. We were sharing a rare point in time, contemplative, and the moment was made complete by his vintage sunglasses, bringing the night indoors. I studied the art in the room, variously abstract, and began to understand that the extended silence following his remark belonged to neither one of us. I thought of his wife, the second, the archeologist, the one whose mind and failing body would soon begin to drift, on schedule, into the void.

Il romanzo ci accoglie, letteralmente, con la sua domanda filosofica fondamentale: tutti vogliono possedere la fine del mondo. Il desiderio dell’immortalità. Di spingersi e scorgere cosa ci sia, dopo la morte. O almeno dopo la propria vita.

Quelle parole sono tanto enigmatiche per il lettore come per il narratore, Jeffrey Lockhart, figlio e voce di Zero K. Che viene infatti caricato, poco dopo, su una serie di misteriosi e apparentemente infiniti aerei privati; proprietà del padre – per raggiungere la Convergence, centro di tutto.

Il suo scopo e la sua funzione vengono rivelati in un colloquio successivo con suo padre, dove la natura filosofica, oltre che prettamente biologica, dell’esperimento emerge prepotente:

“[Jeff:] When I got here I was met by two armed escorts. Took me through security, took me to the room, said next to nothing. That’s all I know. And the name, which sounds religious.”

“Faith-based technology. That’s what it is. Another god. Not so different, it turns out, from some of the earlier ones. Except that it’s real, it’s true, it delivers.”

“Life after death.”

“Eventually, yes.”

“The Convergence.”

“Yes.”

“There is a meaning in mathematics.”

“There’s a meaning in biology. There’s a meaning in physiology. Let it rest,” he said.”

Zero K raramente propone soluzioni ovvie alle domande che solleva. Anche per quanto riguarda la sua stessa trama. I dialoghi sono come mozzati. Le risposte procedono quasi per monosillabi. Per concetti, si potrebbe dire. Se alcuni elementi vengono messi in chiaro fin da subito, come appunto la funzione della Convergence, non è mai ovvio quale sia il suo obbiettivo finale.

Il luogo è infatti un concentrato di installazioni d’arte, corridoi omogenei e infiniti; porte che si aprono su stanze completamente vuote; permessi e restrizioni.

“I spent time walking the halls. The halls were nearly empy, three people, at intervals, and I nodded to each, receiving only a single grudging glance. The walls were shades of green. Down one broad hall, turn into another. Blank walls, no windows, doors widely spaced, all doors shut. These were doors of related colors, subdued, and I wondered if there was meaning to be found in the slivers of the spectrum. This is what I did in any new environment. I tried to inject meaning, make the place coherent or at least locate myself within the place, to confirm my uneasy presence. At the end of the last hall there was a screen jutting from a niche in the ceiling. It began to lower, stretching wall to wall and reaching nearly to the floor. I approached slowly. At first the images were all water. There was water racing through the woodlands and surging over riverbanks. There were scenes of rain beating on terraced fields, long moments of nothing but rain, then people everywhere running, other helpless in small boats bouncing over rapids. There were temples flooded, homes pitching down hillsides. I watched as water kept rising in city streets, cars and drivers going under. The size of the screen lifted the effect out of the category of TV news. Everything loomed, scenes lasted long past the usual broadcast breath. It was there in front of me, on my level, immediate and real, a woman sitting life-sized on a lospsided chair in a house collapsed in mudslide. A man, a face, underwater, staring out of me. I had to step back but also had to keep looking. It was hard not to look. Finally I glanced back down the hall waiting for someone to appear, another witness, a person who might stand next to me while the images built and clung.

There was no audio.”

L’acqua che silenziosa travolge e distrugge. Contenuta all’interno di uno schermo. Dentro la struttura. La metafora è più che chiara: altrove, ovunque al di fuori, la distruzione è inevitabile. Il tempo crollerà e spazzerà ogni cosa. Ma all’interno della Convergence non è che un’immagine silenziosa. Uno spettacolo racchiuso nel rettangolo dello schermo. Pur mantenendo la sua natura e la sua forza, è stato contenuto. Sconfitto, si potrebbe dire.

Tuttavia c’è un senso di inquietudine continuo; un senso di paranoia e incertezza, che non abbandona mai la narrazione di Jeff. È lo stile che ha reso famoso DeLillo. I periodi frammentari: un inizio di frase e poi aggettivi o descrizioni, a coppie o triplette, fra virgole (Blank walls, no windows, doors widely spaced, all doors shut). Come questa stessa frase usata per descriverli. Il tutto contribuisce a sviluppare un’atmosfera onirica e inquietante, terribilmente potente.

C’è sempre qualcosa di nascosto fra i corridoi e i pazienti della Convergence. Qualcosa che è persino difficile da definire.

La tecnica non è però priva di difetti: a volte la mancanza di chiarezza diventa un peso. Capita, soprattutto nei dialoghi, che alla sesta o settima volta che un personaggio risponde qualcosa di totalmente avulso da quello che gli è stato chiesto – e così via, al punto che da un dialogo sembra trasformarsi in due monologhi a oratori alterni – che il lettore possa sentirsi frustrato. Gli incontri di Lockhart con il Monaco – una figura enigmatica che fa da guida spirituale verso l’ibernazione – ne sono l’esempio più lampante:

“He said, “Who are you?”

I told him I was a visitor eager to be educated. I said he looked pretty healthy. I said I was curious about the time he’d spent here and how much longer it would be before he was taken wherever they would take him.

He said, “Who are you?”

I said, “Don’t you feel the chill, the damp air, the tight space?”

He said, “I’m looking right through you.”

Ma eventualmente Jeffrey arriva a incontrare la moglie di suo padre. È quasi pronta. Il punto di non ritorno. Qualcosa di identico, da tutti i punti di vista eccetto il biologico, alla morte vera e propria. DeLillo introduce così l’incontro:

Artis was alone in the suite where she and Ross were staying. She sat in an armchair, wearing robe and slippers, and appeared to be aspleep.

Who do I say? How do I begin?

You look beautiful, I thought, and she did, sadly so, attenuated by illness, lean face and ash-blond hair, uncombed, pale hands folded in her lap. I used to think of her as the Second Wife and then as the Stepmother and then, again, as the Archaeologist. This last product label was not so reductive, mainly because I was finally getting to know her. I liked to imagine that she was the scientist as ascetic, living for periods in crude ecampements, someone who might readily adapt to unsparing conditions of another kind. Why did my father ask me to come here? He wanted me to be with him when Artis died.

L’uso di “product label”, come definizione non è per nulla casuale, considerando la carriera di DeLillo. Ma Artis non è altro che il mezzo strumentale per il dilemma paterno. La sua fine è vicina, Convergence o meno, e il congelamento fa ben poca differenza. La scelta di Ross, invece, che verrà annunciata solo a metà romanzo, è ben più determinante.

Ross, uomo energico e sulla sessantina, ricco e nel pieno delle sue facoltà, vuole morire. O meglio vuole unirsi alla sua Artis; farsi congelare con lei. La scelta della morte prematura è ovviamente più difficile rispetto a quella imminente. Il processo di accettazione, per l’uomo, è tortuoso. Ripensamenti, fughe e ritorni. Ma alla fine la decisione viene presa, e Jeffrey ha l’onore e il dovere di assistere.

“The empty capsule would belong to Ross, of course. His body shape would be restored, face toned, his brain (in local lore) geared to function at some damped level of identity. How could this man and woman have known, years ago, that they would reside in such an environment, on the subplanet, in this isolated room, naked and absolute, more or less immortal.

I looked for a time, then turned to find an escort standing in the doorway, younger person, genderless.

But I wasn’t ready to leave. I remained, eyes closed, thinking, remembering. Artis and her story of counting drops of water on a shower curtain. Here, the things to count, internally, will be endless. Forevermore. Her word. The savor of that word. I opened my eyes and looked a while longer, the son, the stepson, the priviledged witness.

Artis belonged here, Ross did not.”

Quando viene definito il protagonista di questo romanzo, Ross, il padre; il motore immobile di tutta la vicenda, ci si riferisce forse a questo. Il suo dilemma morale è pressoché eterno. Ha scelto la via più semplice, o è stato coraggioso? L’incapacità di affrontare una vita senza Artis, il resto della sua vita senza Artis, e la fuga nell’ibernazione. Ma si tratta di una fuga? Ross ha paura di morire? O meglio: fa bene ad aver paura di morire? È la volontà e una ricerca di memoria ulissiana di superare i limiti umani in un atto di disperato coraggio, o un tentativo codardo di arrampicata sugli specchi?

Perché questo è il dubbio di Ross.

Nelle parole di suo figlio:

“There’s the wide-ranging dynamic of my father’s corporate career and there’s the endland of the Convergence and I tell myself that I’m not hiding inside a life that’s a reaction to this, or a retaliation for this. Then, again, I stand forever in the shadow of Ross and Artis and it’s not their resonant lives that haunt me but their manner of dying. “

Tralasciando il senso di inferiorità filiale e la sua paura nel vivere, per Jeffrey Ross è sempre stato questo: un imprenditore. Un uomo aggressivo, di successo, che ha sempre agito. E che ora, di fronte alla morte, si trova a scegliere di non agire. Di agire verso la paralisi eterna. Di non affrontare il problema, rimandarlo a data da destinarsi, insomma.

La qualità della sua decisione è forse il dubbio, la ragione fondante del romanzo.

È una domanda filosofica, ed è divertente immaginarsi come avrebbe potuto rispondere David Foster Wallace, fosse stato vivo per leggere Zero K:

“Il punto, qui, è che la maggior parte delle persone che non si sporgerebbero oltre il muro, per vedere lo spettacolo della devastazione, sono quelle che l’hanno già fatto. Faccio riferimento a un’immagine che circola da sempre sui social network¹. C’è un uomo in giacca e cravatta in piedi dietro a un muro. E chiaramente non è in grado di vedere niente, piantando la faccia precisamente dentro i mattoni, ma all’altezza del suo viso c’è un poster che raffigura qualcosa di bello: un prato, un fiumicello, gli alberi e i conigli, sapete di cosa parlo. E ma vicino a lui c’è un altro uomo, identico al primo, che però è in piedi su una pila di libri. E così il secondo uomo è in grado di vedere oltre al muro, e oltre al muro c’è, insospettabilmente, uno scenario di fuoco orrendo e devastazione terribile, e fame e carestia e qualunque altra cosa negativa sia possibile immaginarsi. Ed è chiaro quale dei due uomini l’immagine presenti come migliore, o più illuminato, o più intelligente, o qualunque altro aggettivo positivo il creatore di quel disegno si sentisse di possedere². Ma la realtà è un po’ differente. E cioè che sporgersi oltre al muro presenta un grado di insopportabilità per quelle stesse persone che si sono sporte, che le altre fanno fatica a immaginare. E così si tratta di riformulare la questione, e viene cioè fuori che il vecchio cliché della beata ignoranza e conoscenza sofferente si rivela vero. Cioè che chi si pone sul piano della morale e sostiene che sia necessario e umano sporgersi, non si è mai realmente sporto. O meglio ha la convinzione di averlo fatto. Ma non lo ha fatto. Non ha visto la profondità terrificante di quello che si cela dietro il muro. E allora è ben felice di fare la morale. Perché dietro al muro c’è qualcosa di così orribilmente terrificante che nessuno, mantenendo la sua sanità, potrebbe sostenere. O nessuno dovrebbe poter avere il diritto di istigare gli altri a sostenere³. Perché se c’è una morale in questo [romanzo] è che ognuno di noi è profondamente solo, e terribilmente perso, e spaventosamente infelice. Chi meno lo dovrebbe essere, di più.

1 questo genere di fenomeni virali ha preso il nome di “meme”, nello slang di internet

2 ritornando alla questione del vestiario, è curioso come ci sia sempre, in queste specie di raffigurazioni visive delle vecchie parabole cristiane, l’immagine del vestiario da ufficio. Giacca e cravatta grigi, rigorosamente, quasi appunto, religiosamente. In tutta probabilità il suo autore disegna, nella vita, e quindi non ha quasi mai messo il completo. Forse la demonizzazione nasce da questo.

3 cioè che il punto, in questo caso, è che l’inferno privato in cui ci si trova è appunto privato – la crudeltà non sta tanto nelle punizioni che si subiscono, quanto nella volontà di infliggerle agli altri, che già di loro soffrono.”

Brutti tentativi di imitazione del suo stile a parte, la domanda di Ross rimane aperta.

Con i suoi toni e le sue lunghe descrizioni oniriche; con i suoi monologhi (fra cui va segnalato quello di svariate pagine di Artis, rimasta ormai sola coscienza, o “prima e terza persona assieme“, che per amor di sintesi non è stato riproposto qua per intero) Zero K pone un quesito fondamentale. Nell’indolenza di Jeffrey, il suo rapporto difficile con il padre Ross; tra la prima moglie, trascurata finora, e le conversazioni avute con i membri del complesso; fra le immagini, le manifestazioni senza logica apparente; tra le scene newyorkesi che intervallano i momenti alla Convergence; fra la musica e il silenzio della struttura, la simmetricità e imperfezione delle sue stanze; fra i ricordi e i piccoli tic del narratore, Zero K costruisce un quadro estremamente moderno della morte. Una riflessione che viene da un uomo dal talento e cultura ormai indubbi, e che affronta un tema, malizia a parte, che comincia a essergli molto vicino.

Zero K è una lettura stimolante, sorprendentemente scorrevole, dato il tema e lo svolgimento, capace di sollevare molti dubbi e forse anche risolverne alcuni. Un omaggio alla morte, sicuramente, ma anche alla vita. A quella resistenza ferrea, disperata; a quell’attaccamento alla vita. Come infatti si conclude. Dopo trecento pagine di morte, un pianto di gioia e meraviglia:

“I went back to my seat and faced forward. I didn’t need heaven’s light. I had the boy’s cries of wonder.”

Related posts:

Related posts

-

I 100 gol di Cristiano Ronaldo

26 Aprile 2017

-

Euro-sadness e letteratura: All That Man Is ...

4 Aprile 2017

-

Addio alla leggenda del Rock: Chuck Berry ...

19 Marzo 2017

-

La memoria invecchia in fretta

31 Gennaio 2017

-

Collateral Beauty: Tre motivi per odiarlo profondamente

8 Gennaio 2017