Afroamericani icone di sport e impegno sociale

Quando sport e impegno si incontrano: gli atleti afroamericani diventati un simbolo per le loro battaglie sui diritti civili.

Mancano ormai una manciata di giorni alle elezioni americane, evento che da sempre tiene il mondo col fiato sospeso perché il Presidente è ormai dal dopoguerra considerato l’uomo più potente del mondo e non c’è Stato della Terra che non risenta in qualche modo della sua influenza. Hillary Clinton e Donald Trump si danno battaglia per il dopo-Obama sapendo entrambi che li attende una legacy assai pesante: il primo presidente afroamericano della storia è riuscito, in due mandati, ad imprimere un’impronta indelebile sull’America, facendosi ricordare per decisioni controverse (la guerra in Afghanistan), grandi vittorie (l’uccisione di Osama Bin Laden) e traguardi inaspettati (il Nobel per la Pace, nonostante tutto).

Il mondo dello sport americano, da sempre molto influente sull’opinione pubblica, non sta a guardare e non fa mancare pubbliche prese di posizione. Particolarmente coinvolti sono gli atleti afroamericani: gli scontri razziali in America sono ben lontani dal considerarsi un retaggio del passato, praticamente in ogni città gli omicidi e le discriminazioni ai danni di cittadini di colore (specie ad opera dei poliziotti) fanno ancora scalpore e generano disordini e manifestazioni che spesso sfociano in veri e propri assedi urbani. Sembra quasi che “il sogno” di Martin Luther King sia ancora un’utopia.

Le storie di sport si sono spesso incrociate e mescolate con le storie di vita e di coraggio di chi ha scelto questo mezzo per veicolare messaggi di integrazione e uguaglianza, anche quando sembrava impensabile per i tempi, spesso pagando con pubblici ostracismi, nella migliore delle ipotesi, o con il rischio della propria vita. La storia americana è piena di “eroi moderni” che sono diventati simboli delle loro epoche quando, con gesti spesso eclatanti, hanno fatto dello sport un mezzo politico per cercare di dare voce a chi veniva (e viene) considerato “invisibile”.

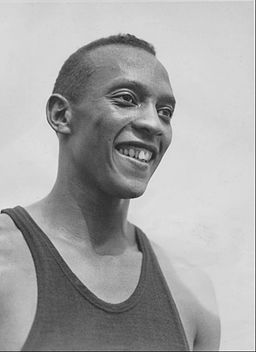

Jesse Owens, il “figlio del vento” e il Führer

Il primo di questi eroi non può che essere considerato il velocista Jesse Owens (1913-1980), che visse il suo periodo di apice sportivo negli anni ’30 quando era considerato l’uomo più veloce del mondo. Peccato che, contestualmente, anche il nazismo stesse vivendo il suo zenit e le Olimpiadi del 1936 fossero state organizzate da Adolf Hitler per celebrare la superiorità della razza ariana e dei suoi esponenti. Proprio durante quelle Olimpiadi Jesse vinse 4 medaglie d’oro, tagliando il traguardo di 100 metri davanti a un perplesso Führer e davanti a tutto il mondo occidentale che si preparava agli anni bui della Seconda Guerra Mondiale e delle leggi razziali, diventando un simbolo. Nel 1976 fu insignito della Medaglia Presidenziale della Libertà, massima onorificenza riservata ai civili statunitensi.

Jesse Owens, foto Wikipedia

Muhammad Ali: vola come una farfalla, pungi come un’ape e diserta le armi

Finita la Guerra, in America la questione razziale ritorna a premere con particolare urgenza, considerata anche la crescente immigrazione dovuta agli sfollati dal conflitto che dall’Europa continuavano a raggiungere il Nuovo Mondo come un flusso inarrestabile, attirati da prospettive di benessere, pace e democrazia, mentre l’Occidente si leccava le ferite del conflitto. Negli anni ’60, in pieno boom economico, un nuovo atleta di colore shocka il mondo con la forza delle sue posizioni politiche che finiscono, inevitabilmente, con lo scontrarsi con la sua carriera sportiva: il grande Cassius Clay, considerato il pugile più forte di sempre, fa sognare gli sportivi sul ring e diventa il portavoce degli oppressi quando vince l’oro nei mediomassimi alle Olimpiadi di Roma. Poi però, una volta tornato in patria, getta la medaglia nel fiume Ohio come gesto di protesta e ribellione contro le discriminazioni razziali di cui egli stesso era stato ancora e troppe volte vittima. Una nuova e più plateale ribellione gli costò addirittura il temporaneo ritiro della licenza pugilistica quando rifiutò la chiamata alle armi per la guerra in Vietnam, dichiarando di non aver niente contro i Vietcong perché loro non l’avevano mai chiamato “negro”. Il carisma di Clay, accresciuto dalla sua conversione all’Islam che gli fa mutare nome in Muhammad Ali, attraversa mezzo secolo di storia sportiva e umana e lo porta a tenere discorsi pubblici in difesa di concetti di pace e uguaglianza, nonostante il morbo di Parkinson che lo ucciderà a giugno del 2016. Riceve anche lui la Medaglia Presidenziale per la Libertà, nel 2005.

Muhammad Ali nel 1993, foto Wikipedia

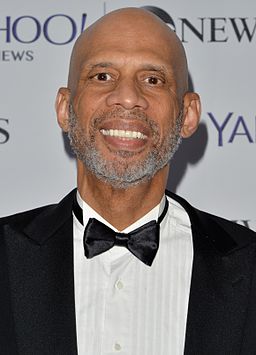

Kareem Abdul-Jabbar, un pensatore prestato all’NBA

L’onda lunga dell’universale cordoglio per la scomparsa di un personaggio di tale spessore fa realizzare come in realtà, in un paese ultramoderno e ultra progredito come l’America, la gente di colore viva ancora in una condizione di discriminazione, oppressione e sostanziale minoranza. Non basta l’essere arrivati a conquistare la vetta nelle più alte posizioni di comando mondiale, c’è ancora una larga fetta di popolazione che vede calpestati i propri più elementari diritti, nel paradosso di una Nazione che ha fatto della libertà il suo primo concetto fondante. La National Basket Association, con una maggioranza schiacciante di atleti di colore nelle sue fila, fa della lotta al razzismo una bandiera, non tollerando alcun tipo di discriminazione verso ogni forma di “diversità”. Prova ne è lo scandalo che due anni fa travolse i Los Angeles Clippers e l’allora presidente Donald Sterling, bandito a vita dall’NBA dopo alcune frasi razziste pronunciate durante una telefonata privata finita sul popolare sito di gossip TMZ, e la decisione di revocare l’organizzazione dell’All Star Game 2017 alla città di Charlotte, dopo che lo stato del North Carolina ha promosso una legge considerata discriminatoria nei confronti del mondo LGBT. Proprio dal mondo della palla a spicchi proviene un altro moderno pensatore, che ha utilizzato la sua popolarità e la sua influenza per veicolare messaggi sociali: quel Kareem Abdul-Jabbar, dall’alto dei suoi 38.387 punti realizzati in carriera (primo realizzatore di sempre) e dei suoi 6 titoli e altrettanti MVP, di cui 5 conquistati a Los Angeles sponda Lakers in compagnia di un’altra leggenda, Magic Johnson. Abdul- Jabbar (nato Ferdinand Lewis Alcindor Junior e poi convertitosi anch’egli alla religione islamica, nel 1971) spiegò così le ragioni di questo suo cambio di vita: «La mia famiglia fu portata qui da un proprietario terriero francese di nome Alcindor nel ‘700. La maggior parte degli schiavi allora credeva nell’Islam. Gli afroamericani non conoscono la loro storia perché negli anni è stata soppressa e distorta». Già al college si rese conto di non sapere poi molto sul suo retaggio culturale e decise di porsi al servizio della sua gente, divenendone volto e voce: dopo il ritiro dal parquet, avvenuto a 40 anni, ha scritto libri sulla condizione degli afroamericani e dalla sua penna escono editoriali al vetriolo pubblicati nientemeno che sul prestigioso Time. Divulgatore di un messaggio di pace e spiritualità proprio dell’Islam moderato in cui si riconosce, ritenne la vittoria di Obama, che lui pure aveva sostenuto e appoggiato, un “falso traguardo”, che avrebbe portato (come in effetti sembrerebbe sia stato) un abbassamento della guardia nei confronti del problema razzismo.

Kareem Abdul-Jabbar, foto Wikipedia

In suo nome, e nel nome di tutte le altre star dello sport che hanno contribuito con i loro esempi a tenere sempre alta la bandiera del black pride, Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwayne Wade e LeBron James hanno tuonato un eloquente “enough is enough” dal palco degli ESPY’s Awards lo scorso luglio.

Colin Kaepernick, il quarterback ribelle

Ultimo in ordine di tempo, la stella della NFL Colin Kaepernick, quarterback dei San Francisco 49ers. Durante la tradizionale esecuzione dell’inno americano prima della partita di preseason contro i Green Bay Packers lo scorso agosto, Kaepernick è rimasto seduto in panchina anzichè alzarsi come hanno fatto tutti i giocatori e anche il pubblico. Le immagini hanno subito fatto il giro del mondo e le sue dichiarazioni sono suonate subito come una chiarissima presa di posizione: «Non mi alzo per mostrare orgoglio verso la bandiera di un paese che opprime i neri». Il gesto ha causato un forte buzz in Rete, con l’opinione pubblica spaccata a metà tra chi sosteneva il gesto di protesta e chi ha parlato di irriconoscenza e mancanza di rispetto. ‘Kap’ ha però incassato il sostegno del suo club che ha rimarcato l’importanza del momento dell’inno come occasione di raccoglimento e riflessione, ma ha anche sostenuto che un gesto come quello del quarterback non può essere censurato e deve essere tenuto in considerazione in nome della libertà di espressione. Successivamente, Kaepernick ha mutato la sua forma di protesta iniziando a inginocchiarsi durante l’inno, in segno di rispetto verso le forze armate cadute in difesa del Paese, e iniziando anche a fare i primi proseliti: come lui, anche altri giocatori hanno preso a non alzarsi o a inginocchiarsi durante Stars Spangled Banner, facendo da cassa di risonanza al sostegno agli afroamericani e al movimento Black Lives Matter. Proprio in ginocchio è stato ritratto sulla copertina di Time a settembre 2016, segno che la polemica non accenna a placarsi.

La copertina di Time con Kaepernick in ginocchio

Non è ancora possibile capire chi vincerà tra Clinton e Trump ma di certo, se dovesse esserci un’affermazione di quest’ultimo candidato, la situazione sembrerebbe destinata a inasprirsi. Il popolare tycoon ha fatto delle sue forti affermazioni in merito a neri, immigrati e minoranze in generale un punto cardine della sua campagna elettorale, facendo leva sul diffuso senso di paura che l’americano (bianco) medio prova nei confronti del diverso e generando consensi. Una sua vittoria porterebbe inevitabilmente a una ridiscussione profonda del dibattito sull’uguaglianza e nella lotta al razzismo.

Related posts:

Related posts

-

NBA Finals Warriors vs Cavaliers, atto terzo

31 Maggio 2017

-

Tu vuò fa l’americano: grandi “ex” e ...

24 Marzo 2017

-

Trump, Waters e il muro: together we ...

4 Marzo 2017

-

Pink Guy è la risposta internazionale a ...

6 Febbraio 2017

-

Clima e Trump: un passo più vicini ...

27 Gennaio 2017